Recientemente he estado compartiendo por aquí y en mi Instagram algunas reflexiones sobre la psicología junguiana y cada vez que lo hago me llegan algunos mensajitos como este: «No tengo idea de lo que estás hablando, pero me encanta». La verdad: a mí también me encanta sentir vuestro interés e iniciar conversaciones junguianas hermosas, por ejemplo, acerca del papel de los sueños como guías para la vida o qué mitos sostienen el momento en el que cada una se encuentra. Por eso este ensayo quiere ser una breve y muy esquemática introducción a la psicología junguiana, de modo que podamos comprender todas desde dónde partimos. Espero que lo disfrutéis y que al final del ensayo me compartáis vuestros comentarios y sobre qué os gustaría saber más. ¡Feliz lectura!

Carl Gustav Jung fue un psiquiatra suizo que inició su carrera a comienzos del siglo XX, cuando el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, estaba en el auge de su carrera. Ideas como la represión, el inconsciente, la líbido y el uso de los sueños para explorar la vida interior y diagnosticar trastornos de la mente, eran no solo novedosos, sino polémicos, hasta el punto de que el mismo Freud era considerado persona non grata en los círculos académicos. En el momento en que comenzaron su relación, Jung trabajaba en la clínica pisquiátrica de Burghölzli, en Zúrich. Había leído La interpretación de los sueños de Freud con veinticinco años y pronto quiso establecer una relación epistolar con él para discutir algunas de esas ideas tan polémicas en cuya práctica clínica estaba empezando a constatar sus beneficios. Durante la primera etapa de la relación, Jung fue un activo colaborador de Freud, hasta el punto de ser considerado por éste como su sucesor en el movimiento psicoanalítico.

Sin embargo, entre ambos surgieron diferencias irreconciliables. A grandes rasgos, a Jung le parecía excesivo el interés que Freud ponía sobre los procesos psicosexuales, mientras que para Freud resultaba inadmisible el lenguaje a veces místico que Jung empleaba para describir los procesos psíquicos, ni su relación con lo invisible y lo esotérico. En Recuerdos, sueños, pensamientos, la «autobiografía interior» que Jung escribe hacia el final de su vida, dice: «Freud no se preguntó nunca por qué debía hablar constantemente sobre el sexo, porque este pensamiento le poseía. Nunca tendría consciencia de que en la ´monotonía del significado´ se expresaba la huida de sí mismo, o de aquella otra parte suya que quizás pudiera definirse como ´mística´» En 1913 terminaron su relación.

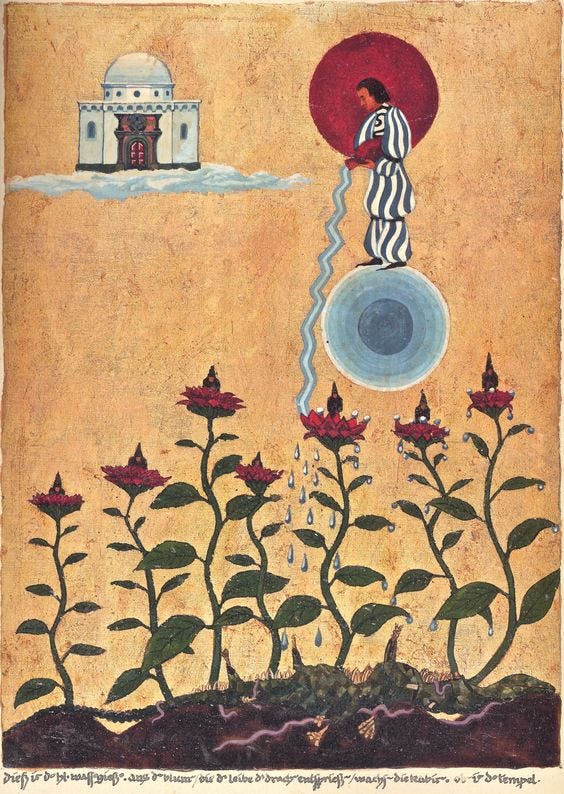

Lo que pasó después me parece uno de los puntos más interesantes de la psicología junguiana (a la que también se llama psicología analítica o profunda): después de la ruptura con «el padre» (Freud había representado para él esta figura arquetípica) Jung entró en una larga crisis de salud, durante la cuál estableció un puente directo con su mundo inconsciente, etapa de la que nacerían los libros negros, y de ellos el Libro Rojo, una recopilación de las visiones, símbolos e imágenes que había estado trabajando durante los años que pasó recluido en la torre de Bollingen. Cuando la crisis terminó, tenía conciencia de que el grueso de su psicología estaba en esos libros, y que el trabajo posterior por el resto de su vida sería elaborarlo de forma que pudiera servir como método terapéutico para tratar el síntoma, esa realidad que tanto él como Freud concebían no tanto como una nota discordante en la salud que hay que atajar o cortar, sino como la búsqueda orgánica de la psique de autorregularse para (en mis propias palabras) llegar a ser lo que realmente somos.

El síntoma nos inicia en el que sería otro de sus conceptos clave y la finalidad última del sentido de la vida: el proceso de individuación. Al contrario de lo que la cultura de masas trata de vendernos como posibilidad, la realización total, la autenticidad suprema del ser, es un ideal inalcanzable. Toma toda la vida recorrer este proceso, y debido a la naturaleza dinámica de la psique (formada por nuestros niveles conscientes, pero también los inconscientes), si alguna vez la totalidad se tocara con el dedo, ésta se esfumaría al instante siguiente. La individuación por tanto no es un fin en sí mismo, sino un medio para establecer una conexión cada vez más directa, profunda y elocuente con nuestro mundo inconsciente, y de esta forma ir completando las partes de nuestra personalidad que quedaron ocultas bajo el umbral de la conciencia.

Muchos conceptos junguianos han ido entrando al lenguaje popular a medida que nuestra cultura adquiría un interés psicológico en la individualidad. A comienzos del siglo XX, cuando Jung desarrolló sus ideas, estas «servían» mayormente a la curación de trastornos psíquicos o físicos que no tuvieran una causa evidente. Era, por tanto, una herramienta terapéutica que se circunscribía a ciertos ambientes médicos. Una disciplina elitista, podría decirse, reservada para unos pocos que tuvieran no solo la capacidad económica para adentrarse en un proceso analítico que puede durar muchos años, sino también ciertas posibilidades de cultura desde las cuáles poder comprender y amplificar el sentido de sus propias imágenes.

Sin embargo, en los últimos 50 años el lenguaje junguiano ha ido poniéndose de moda. ¿Quién, en este tiempo, no ha escuchado alguna vez sobre la sombra, el ego, la máscara (o persona)? ¿Quién no ha tenido que enfrentarse alguna vez a la pregunta —o asunción por parte de otrxs— de ser una persona extrovertida o introvertida? Lo junguiano es sexy, para qué ocultarlo. Su psicología inspira nuestras almas porque precisamente a ellas se dirige. Si tuviera que definir cómo concibo el enfoque junguiano hoy, desde mi perspectiva personal, diría que es una escuela de pensamiento para hacer alma.

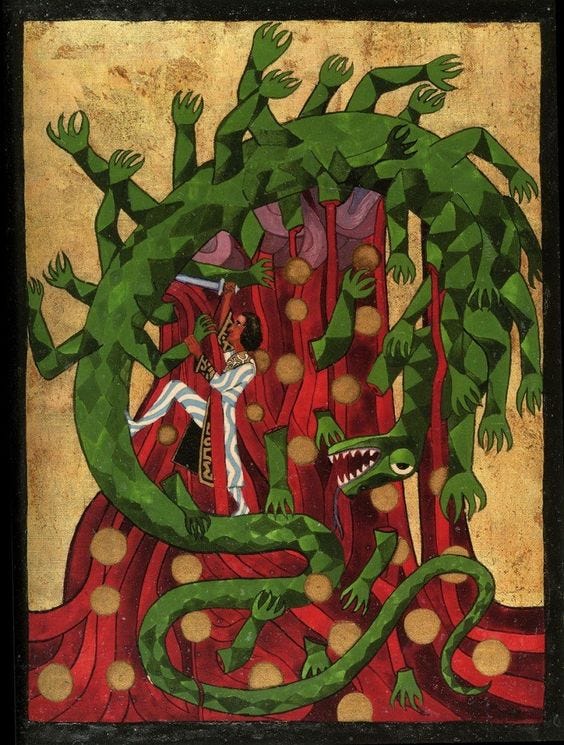

La contraparte de popularizar términos que existen y coexisten dentro de un marco de referencia concreto, es que inevitablemente se vuelven superficiales. Lo que hoy conocemos como «shadow work», que está tan de moda, pareciera un cara a cara momentáneo con nuestras cualidades más viles, concepción que no es del todo correcta. Para Jung, la sombra está formada por todas esas cualidades que fueron rechazadas durante nuestras infancias y que fueron a parar al tremendo y vastísimo territorio del inconsciente, desde donde siguen existiendo e insistiendo, pero en latencia. Algunas partes de esa sombra se convierten incluso en síntomas. Pero no es cierto que la sombra sea sinónimo de nuestras maldades o cosas que nos avergüenzan. La sombra es inconsciente, y por tanto no podemos verla a simple vista. Para muchas mujeres, por ejemplo, su creatividad vive en la sombra, porque no fue aceptada como parte importante de su identidad. Sucede lo mismo con la sexualidad, ¡con nuestros cuerpos!, y con otras muchas cosas que, al traer de regreso a la luz de la conciencia, tienen la potencia de desplegar enormes dones. O no. También hay partes de la sombra que al hacer conscientes solo nos queda aceptarlas con cierta resignación: también eso somos. La finalidad del proceso de individuación, y aquí quiero insistir, no es la perfección, sino la integridad.

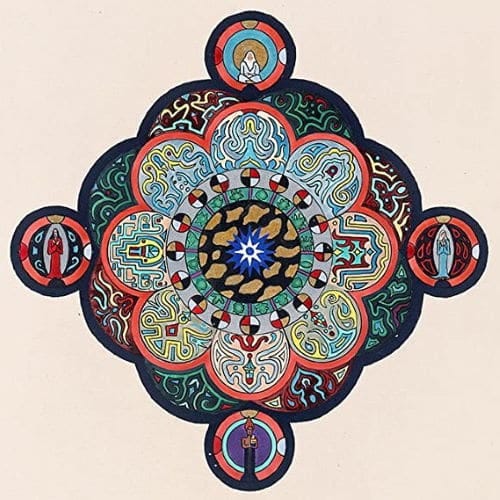

Para todas aquellas que soñamos abundantemente cada noche, o que encontramos en la fantasía un refugio fascinante, el enfoque junguiano es de gran ayuda, en tanto que concibe los sueños, los símbolos y las imágenes como el lenguaje de ese inconsciente que busca revelarse a nosotras para ser integrado a la consciencia. Una pregunta común es de qué manera podemos acercarnos a todo ese material para darle sentido. Jung estudió profundamente la alquimia, las religiones primitivas, la mística oriental, diversas mitologías y era un audaz crítico de la cultura de su tiempo. Lo que encontró en sus investigaciones es que no importa qué tan lejanas parezcan una, dos o tres culturas, una, dos o tres personas, porque siempre tendrán una especie de suelo imaginal compartido. A estos patrones que se repiten en todas las culturas, en todos los sueños, fantasías, mitos, etc, los denominó como «arquetipos», otra de esas palabras que utilizamos con frecuencia sin percatarnos de cuál es su origen. Un arquetipo es un patrón instintivo de comportamiento psíquico. Así como los pájaros migran o hacen sus nidos sin que hayan tenido que aprender a hacerlo, los seres humanos poseemos ciertas formas de comportamiento que son comunes a toda la humanidad y que se repiten a lo largo del tiempo. El arquetipo materno, encarnado por una persona (que puede ser hombre o mujer), nutrirá, cuidará, engendrará. El paterno, pondrá orden y proveerá abundancia para su prole. Hay tantos arquetipos como experiencias que podamos llamar «humanas» y estos son duales: tienen cualidades constructivas y destructivas por igual. Estos arquetipos se pueden conocer con profundidad estudiando las diferentes mitologías, pues son nuestro acervo de imágenes arquetípicas primordiales.

En los sueños, con frecuencia aparecen imágenes arquetípicas que traen información sobre el desarrollo de nuestras vidas. Seguirles la pista, ver cómo se desarrollan, trabajar con estas imágenes a través de cualquier arte o de la imaginación activa, nos ayuda a recolectar esos fragmentos inconscientes y a ponerlos en un lugar visible, para de este modo ir sanando nuestros síntomas físicos, psíquicos, espirituales. Hay un dicho común en el ambiente junguiano que dice que el mito que te enferma, es el mito que te cura. Conectar la psicología (y en especial la psicopatología) con los mitos ha sido un trabajo apasionante que algunxs junguianos, como James Hillman, se tomaron la tarea de hacer.

En mi experiencia y trayectoria incorporando lentamente el enfoque junguiano a mi trabajo, he ido encontrando que dialogar con los símbolos, los arquetipos y las imágenes interiores no solo sucede a través de los sueños. Otras herramientas del «Gran Lenguaje» (así llamo yo al lenguaje de los símbolos) están disponibles para que las sigamos explorando, con plena conciencia de que nuestra capacidad es humana, y la del símbolo es infinita y cambiante. Entre mis favoritas, y que utilizo con mayor frecuencia para guiarme apasionada y a veces caóticamente a través de mi mundo interior, están estas tres: la escritura, mi primer amor; la conexión con las plantas medicinales y la naturaleza; y el Tarot.

Creo que por hoy es suficiente información. Me apasiona este tema y me encantaría seguir compartiendo con todas vosotras sobre el enfoque junguiano para la salud y la creación, así que si te interesa este tema puedes votar en esta encuesta:

También te dejo una pregunta para que explores en tu diario: ¿Cuál es tu síntoma? (el síntoma que te ha iniciado o te está iniciando en tu autoconocimiento) ¿Qué dice tu síntoma? ¿De qué manera lo exploras? ¿Cómo entras en diálogo con él?

Por último una recomendación de lectura para adentrarte en el universo de Jung: su autobiografía interior, Recuerdos, sueños, pensamientos.

Me llamo Marina y soy humana. Escribo sobre crear una Vida significativa y preciosa a través del contacto con los lenguajes simbólicos, las plantas, los sueños y sobre todo la escritura. Esto que estás leyendo es mi autobiografía interior en construcción. Soy autora de varios libros, el más reciente, Estudio de aves en vuelo. Puedes ver mis cursos de autoconocimiento y escritura para hacer alma aquí.

Excelente ensayo. 🌸

No sabía que Jung se había enfermado. Esto explica mucho... ese espacio oscuro trae muchísimo contacto con sombras que absolutamente nadie quiere enfrentar en una vida común y corriente. Fascinante la exploración del hermetismo en el trabajo de Jung, y de la magia. Un tema que abre la mente más allá de lo que nuestra cultura contemporanea parece poder soportar. 🌸

Me ha encantado saber más sobre la vida de Jung y su trabajo. Hace unas semanas compartía herramientas y mi experiencia con la sombra en estas entradas https://substack.com/@valvanera/p-147256886